Regenradar

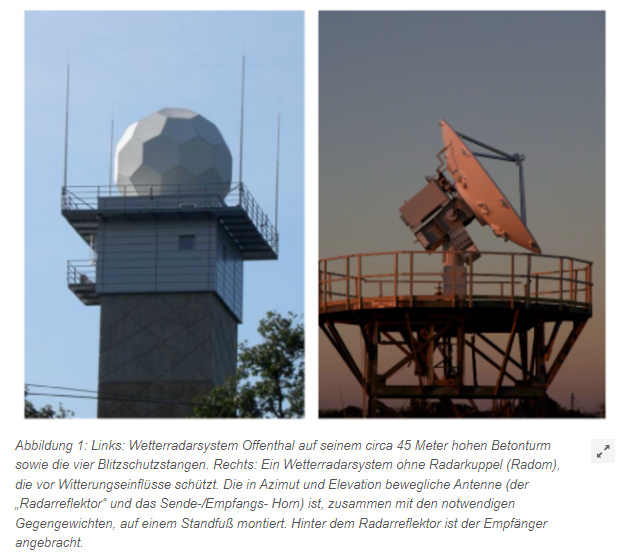

Mit dem Regenradar System können Karten der Schweiz erstellt werden in denen man sieht wo und wie stark es gerade regnet, oder einen Radarfilm mit dem man sieht wie die Regengebiete oder Regenschauer ziehen. Die Regenradarstationen. oder Wetterradarstationen wie sie offizielle heissen. haben einen Sender der Radarwellen ausstrahlt und eine Antennen, die so aussieht wie eine Satellitenschüssel, die die Radarreflektionen wieder empfängt. Diese Antenne dreht sich dauernd um 360° und tastet so den gesamten Raum um die eigene Achse ab. Der Radarstrahl ist so eingestellt der er an Regenwolken, je nach stärke des Regenschauers, stärker oder schwächer reflektiert und von der Antenne wieder empfangen wird. Mit der Radarstrahllaufzeitdifferenz kann die Entfernung des Regenschauers ermittelt werden und mit dem Ausrichtungswinkel um die eigene Achse den genauen Standort. Meistens haben die Wetterradare eine weisse “Kunststoffkugel” als Schutz der Antenne so quasi als Kopf verbaut. Der Fachausdruck für diesen Kopf heisst Radarkuppel (Radom) und dient vor allem als Witterungsschutz und besteht aus glasfaserverstärkte Kunststoffe.

Der Radarnetz der Schweiz besteht aus 5 Wetterradarstationen und wird von der Meteoschweiz betrieben. Die Standorte sind:

- Albis in der Nähe von Zürich (938 m ü. M)

- Monte Lema im Kanton Tessin (1‘626 m ü. M)

- La Dôle bei Genf (1‘682 m ü. M)

- Pointe de la Plaine Morte im Kanton Wallis und (2‘942 m ü. M)

- Weissfluhgipfel im Kanton Graubünden (2‘850 m ü. M)

Die drei Wetterradarstationen, Albis, Lema, La Dole bestehen schon seit den 1990er. Pointe de la Plaine Morte wurde 2014 in Betreib genommen und die Station auf dem Weissfluhgipfel 2016. Die drei anderen wurden zwischen 2011 und 2012 erneuert. Albis deckt die Nordschweiz, Lema die Südschweiz und La Dole die Westschweiz ab. Die zwei neuen kamen vor allem deshalb dazu weil die drei anderen Schwierigkeiten hatten die inneren Alpentäler abzudecken. Dortige Regenschauer konnten nicht erfasst werden da sie von den Bergen für die Wetterradare verdeckt wurden. Die zwei neuen Radare Pointe de la Plaine Morte und Weissfluhgipfel decken daher vor allem den inneralpinen Raum ab.

Die Meteoschweiz erstellt aus den Rohradardaten für sein Webseite Radarbilder der Schweiz und beliefert kostenpflichtig andere Wetterdienstleister wie SF Meteo, metradar.ch, Kachelmannwetter, meteonews.ch und weitere mit den Radarbildern oder den Rohdaten. Aus den Rohdaten erzeugen dann die Wetterdienstleister ihre eigenen Radarbilder und Radarfilme.

Unten ein Beispiel eines Regenradarfilm vom 11.07.2023 von 18:50 – 22:45. Der Radarfilm und die Radarbilder dafür wurden von der Firma Meteotest AG aus den Rohdaten berechnet und mittels der Homepage metradar.ch vermarktet. Er zeigt die Gewitterzellen und die daraus entstandene Mesozykle die am 11.07.2023 sehr starke und teils heftige Gewitter in weiten Teilen der Schweiz brachte.

Die Rohdaten enthalten meist Messfehler die von den Wetterdienstleistern herausgefiltert werden. Auf den Endprodukten sind diese Messfehler praktisch nicht mehr zu sehen. Die Messfehler kommen unter anderem wegen Reflexionen anderer Stoffe in der Luft oder Hindernissen zu Stande. Zudem müssen zwischen Winter und Sommer Korrekturen vorgenommen werden, da die “Niederschlagsluft” im Winter trockener ist und weniger reflektiert. Was man weniger gut korrigieren kann ist wenn ein starkes Gewitter direkt über den Wetterradar zieht und es die Umgebung praktisch abschirmt. Es sind dann Regenzellen oder Gebiete die weiter weg sind wie abgedeckt und nicht mehr oder weniger gut “sichtbar”. Die heutigen modernen Wetterradare bieten eine sehr gute Auflösung, es sind relative kleine Regenzellen sehr genau lokal abbildbar.

Marty Stefan, 30.07.2023