Wettersatelliten

Wettersatelliten sind heute ein unverzichtbares Werkzeug in der Meteorologie um eine Übersicht ober das grossräumige Wettergeschehen und die Wetterlagen zu bekommen. Wenn man aus den Bildern eine Animation erstellt kann man zudem die Bewegungen der Wettersysteme sehr gut aufzeigen. Die USA brachte 1960 den ersten Wettererkundungssatelliten namens Tiros-1 in den Weltraum. Dieser Satellit war mit Kameras ausgestattet und lieferte die ersten Bilder von Wolkenformationen und Wettermustern aus dem Weltraum. In den 1960er und 1970er Jahren wurden geostationäre Wettersatelliten eingeführt. Sie befinden sich in einer Höhe von etwa 36.000 Kilometern über dem Äquator und bewegen sich mit derselben Geschwindigkeit wie die Erde, wodurch sie immer über demselben Punkt bleiben. Dadurch können sie kontinuierlich Wetterdaten für bestimmte Regionen liefern. Bis zur Gegenwart wurden die Wettersatelliten kontinuierlich weiterentwickelt sodass heutzutage die Wolkenstrukturen in hoher Auflösung abgebildet werden können. Es gibt für alle Erdteile geostationäre Wettersatelliten. Für Europa betreibt die EUMESAT einige davon. Die EUMETSAT (Europäische Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten) wurde 1986 gegründet, ist eine zwischenstaatliche Organisation und hat 30 Mitgliedstaaten darunter auch die Schweiz.

Es werden folgende Arten von Aufnahmen gemacht:

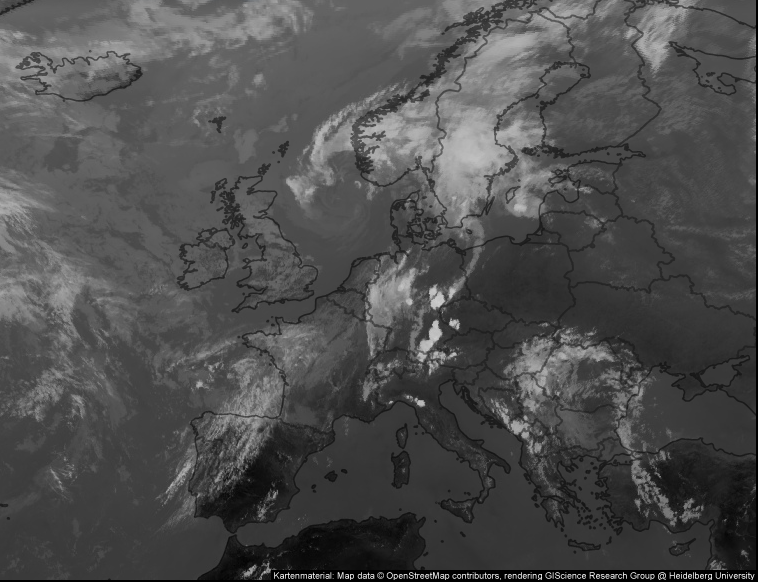

- Das sogenannte “Visible” Bild ist um Grunde wie ein Foto, es benötigt die Sonnenabstrahlung von den Wolken und der Erdoberfläche und ist deshalb nur am Tag verfügbar. Es kann aber hochauflösende Bilder der Wolkenstruktur zeigen.

- Im Infrarot Spektrum. Dabei wird die Wärmestrahlung der Wolken gemessen. Je höher die Wolken desto kälter. Dieser Modus erlaubt es auch in der Nacht Bilder von Wolken zu zeigen, jedoch weniger hochaufgelöst wie das Visible Bild.

- Wasserdampf: Das Satellitenbild gibt die Menge an Wasserdampf in der freien Atmosphäre wieder. Diese wird anhand der Temperaturausstrahlung bestimmt, welche von der vorhandenen Wasserdampfmenge beeinflusst wird.

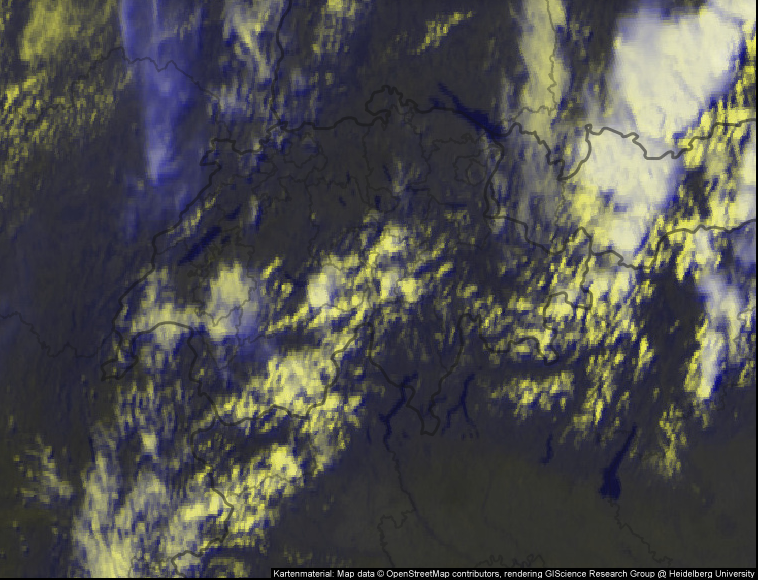

- Staub: Das vorliegende Satellitenbild stellt ein spezielles Infrarot-Bild dar, das Staubpartikel in der Atmosphäre hervorragend sichtbar macht. Daher ist es ideal, um Phänomene wie Saharastaubausbrüche oder Sand- und Staubstürme zu identifizieren und zu verorten.

Unten ein paar Beispiele von Satelitenbildern:

Die beiden Satellitenbilder oben sind vom selben Zeitpunkt und zeigen Gewittertürme über dem westen Österreichs sowie über Bayern. Auf dem Visible Bild kann man auch grössere Quellwolken über dem Urnerland erkennen. Beim IR Bild sieht man da lediglich klein weisse Punkte. Bei den Standbildern kann man gewisse Grossräumige Wetterstrukturen erahnen, besser werden diese mit einem Satellitenfilm ersichtlich:

Nun kann man die Grosswetterlage sehr gut erkennen. Nordöstlich von Grossbritannien dreht ein Tief (erkennbar und der Drehung im Gegenuhrzeigersinn). Es steuert eine Kaltfront über die Schweiz und Deutschland. Auf dessen Vorderseite entstehen, wahrscheinlich feucht heissen Luftmassen, in West Österreich und Südost Deutschland Gewitter, sowie in den Zentralalpen der Schweiz. Man sieht sehr schön das die Gewitter, die man bei den Standbildern sieht, sich nach 15:15 weiter verstärkten. Die Gewitterlinie scheint stationär zu bleiben, was durch die Gegenströmung durch das höhentief über Südosteuropa verursacht wird. Man sieht eine gewisse Drehung im gegenurzeigersinn östlich vom Balkan. Weiter sieht man Tiefs ganz im Nordosten der Karte über Russland, und um Nordwesten etwas Sudwestlich von Island über dem Meer und ein weiteres nördlich von Spanien. Hoch kann man nicht so gut sehen, weil sie im Kern meist wolkenlosen sind. Die Wolken laufen am Rand im Uhrzeigersinn in das Hoch. Ein Hoch wird hier über Süditalien liegen und eins über den Azoren.

Mit diesem Beispiel lässt sich sehr gut erkennen wie gut man mit Satellitenbildern und Satellitenfilmen das Wetterlage beurteilen lässt. Zudem kann man für die kommenden Stunden eine ungefähre Voraussage machen. Dies ist jedoch nicht immer möglich. In diesem Beispiel kann man aber sagen das nach Abzug der Gewitter in den Zentralalpen von Frankreich her ein Zone mit trockener Luft kommen wird, sodass es wahrscheinlich in den kommenden Stunden so bis 22:00 sicher trocken und teils wolkenlos wird. Über der Mitte von Frankreich sieht man jedoch um 17:45 einen kleinen weissen fleck, das ist ein Gewitter. Und von West Frankreich kommt wieder feuchtere Luft. Wahrscheinlich kommt es in der zweiten Nachhälfte zum 16.8 zu gewittrigen Schauern, und der 16.8 wird wahrscheinlich auch eher Gewitterhaft sein.

Marty Stefan, 03.09.23